![]() Le capital comme pouvoir

Le capital comme pouvoir

Vers une nouvelle cosmologie du capitalisme

Shimshon Bichler et Jonathan Nitzan

Traduit de l’anglais par Corentin Debailleul et Vincent Guillin

Édition de la rose noir, 2014

« Ainsi, naissance de la philosophie et naissance de la démocratie ne coïncident pas, elles co-signifient. Les deux sont des expressions, et des incarnations centrales, du projet d’autonomie. […]

La nuit n’est tombée que pour ceux qui se sont laissés tombés dans la nuit. Pour ceux qui sont vivants,

helios neos eph’hémeréi estin

le soleil est neuf à chaque jour. (Héraclite, Diels 22, B6) »

Cornelius Castoriadis, La « fin de la philosophie » ? (1990 : 227-46)

Introduction

Les théories conventionnelles du capitalisme sont embourbées dans une crise profonde : après des siècles de débat, elles sont toujours incapables de nous dire ce qu'est le capital. Les libéraux et les marxistes conçoivent le capital comme une entité économique qu’ils mesurent à l’aide de deux grandeurs universelles : l’utilité ou le travail abstrait, respectivement. Mais ces unités sont totalement fictives : elles ne peuvent être ni observées ni mesurées. Elles n'existent pas. Et puisque le libéralisme et le marxisme ont besoin de ces unités qui pourtant n’existent pas, leurs théories flottent dans le vide. Elles ne peuvent pas expliquer le processus qui importe le plus – l’accumulation du capital.

Cet échec n'est pas accidentel. Chaque mode de pouvoir évolue de concert avec ses théories et ses idéologies dominantes. Dans le capitalisme, ces théories et idéologies appartenaient initialement à l'étude de l'économie politique – la première science mécanique de la société. Mais le mode de pouvoir capitaliste n’a cessé de changer, et à mesure que le pouvoir au fondement du capital est devenu de plus en plus visible, la science de l'économie politique s’est désintégrée. À la fin du XIXe siècle, le capital dominant s’étant imposé, l'économie politique s’est scindée en deux sphères distinctes : l'économie et la politique. Et au XXe siècle, alors que la logique de pouvoir du capital avait déjà pénétré tous les recoins de la société, les différentes sciences sociales se sont arraché ce qui restait de l'économie politique. Aujourd'hui, le capital règne en maître – mais les théoriciens manquent d’un cadre cohérent pour en rendre compte.

La théorie du capital comme pouvoir offre une alternative unifiée à cette dispersion. Elle soutient que le capital n'est pas une simple entité économique, mais une quantification symbolique du pouvoir. Le capital a peu à voir avec l'utilité ou le travail abstrait, et il s'étend bien au-delà des machines et des lignes de production. De façon plus générale, il représente le pouvoir organisé des groupes de capital dominant pour remodeler – ou créordonner – leur société.

Cette conception conduit à une autre cosmologie du capitalisme. Elle offre un nouveau cadre théorique pour le capital, fondé sur les notions jumelles de capital dominant et d’accumulation différentielle, une nouvelle conception de l'État du capital et une nouvelle histoire du mode de pouvoir capitaliste. Elle introduit également de nouvelles méthodes de recherche empiriques – y compris de nouvelles catégories ; de nouvelles façons de concevoir, de lier et de présenter les données ; de nouvelles estimations et de nouvelles mesures ; et, enfin, les prémisses d'une nouvelle comptabilité désagrégée (disaggragate accounting) qui révèle la dynamique conflictuelle de la société.

La cosmologie capitaliste

Comme Marx et Engels l’écrivent au début de L'Idéologie allemande (1845), le régime capitaliste est inextricablement lié à ses théories et idéologies. D'abord formulées par l'économie politique classique, ces théories et idéologies sont beaucoup plus qu'une tentative passive pour expliquer, justifier et critiquer le soi-disant système économique. Au lieu de cela, elles constituent toute une cosmologie – un système de pensée qui est à la fois actif et totalisant.

En grec ancien, le terme Kosmeo a une connotation active : il signifie « ordonner» et « organiser », et c’est précisément ce que fait l'économie politique. Elle explique, justifie et critique le monde – mais en premier lieu, elle façonne aussi activement ce monde. En outre, l'économie politique ne se rapporte pas au concept étroit d’économie en tant que telle, mais aussi bien à l'ensemble de l'ordre social qu'à l'univers naturel dans lequel cet ordre social s’intègre.

Le but de cet article est de présenter une cosmologie alternative, qui offrirait l’esquisse d'un cadre totalement différent pour comprendre le capitalisme.

Bien sûr, pour proposer une alternative, nous devons d'abord connaître ce que nous contestons et ce que nous cherchons à remplacer. Pour commencer, nous précisons ce que nous pensons être les traits caractéristiques de la cosmologie capitaliste actuelle. Après cette première étape, nous énumérons les raisons pour lesquelles, au cours du dernier siècle, cette cosmologie s'est progressivement désintégrée – au point d'être incapable de donner un sens à son monde et de le recréer. Finalement, en guise de conclusion, nous formulons quelques-uns des thèmes clés de notre propre théorie – la théorie du capital comme pouvoir.

Premier principe : la séparation de l’économie et de la politique

L'économie politique, tant libérale que marxiste, repose sur trois principes fondamentaux : (I) une séparation entre économie et politique, (II) une compréhension galiléenne/cartésienne/newtonienne mécanique de l'économie, et (III) une théorie de la valeur qui scinde l’économie en deux sphères – réelle et nominale – et qui utilise les grandeurs de la sphère réelle pour expliquer les apparences de la sphère nominale. Cette section, de même que les deux suivantes, examinent ces principes, à commencer par la séparation entre politique et économie.

Au cours des XIIIe et XIVe siècles, une alternative à l'État féodal rural est apparue dans les cités-États de l'Italie et des Pays-Bas, à savoir l'ordre urbain du bourg capitaliste. Les dirigeants du bourg étaient les capitalistes. Ils possédaient l'argent, les maisons de commerce et les navires, ils dirigeaient l'industrie ; ils étaient avides de technologies sociales nouvelles, et étaient à la recherche de méthodes productives innovantes.

Ces premiers capitalistes offraient une toute nouvelle manière d'organiser la société. En lieu et place de l'ordre féodal vertical dans lequel privilège et revenu étaient obtenus par la force et sanctifiés par la religion, ils ont créé un ordre civil horizontal où privilège et revenu provenaient d’une productivité rationnelle. Au lieu du circuit fermé de la redistribution agricole par confiscation, ils promettaient une croissance industrielle indéfinie. Au lieu de l'ignorance, ils apportaient le progrès et la connaissance. Au lieu de la servilité, ils offraient une perspective d’avenir. [1]

L’ordre qu’ils instauraient était le futur régime du capital, un ordre explicitement « économique », basé sur un cycle infini de production et de consommation et sur une accumulation d’argent sans cesse croissante.

Initialement, le bourg était subordonné à l’ordre féodal dans lequel il est apparu, mais ce statut a changé progressivement. La bourgeoisie a commencé à réclamer et à obtenir des libertates ou libertés – c'est-à-dire des faveurs, des exemptions différentielles qui la dispensaient des sanctions, taxes et autres impôts féodaux. La bourgeoisie reconnaissait la légitimité de l’ordre politique féodal, particulièrement en matière de religion et de guerre. Mais elle demandait que cette politique n’empiète pas sur son économie urbaine. Cette lutte des classes précoce, le conflit de pouvoir entre la noblesse en déclin et la bourgeoisie montante, est à l’origine de ce que nous considérons aujourd’hui comme la séparation entre économie et politique.

Les caractéristiques de cette séparation valent la peine d’être résumées, en commençant par le point de vue libéral. Au cours des cinq derniers siècles, les libéraux se sont habitués à considérer la production, la technologie, le commerce, le revenu et le profit comme différents aspects de l’économie. Par contraste, des entités comme l’État, la loi, l’armée et la violence sont considérés comme relevant de l’ordre politique.

L’économie est réputée être la source productive. Elle est le royaume de la liberté individuelle, de la rationalité, de la frugalité et du dynamisme. Elle crée la production, augmente la consommation et fait aller la société de l’avant. Par contraste, l’ordre politique est perçu comme coercitif et collectif. Il est corrompu, inefficace et conservateur. C’est une sphère parasitique qui s’accroche à l’économie, la pressure et s’immisce dans ses activités.

Idéalement, l’économie devrait être laissée à elle-même. La politique du laissez-faire [2] produirait le résultat économique optimal. Mais en pratique, nous dit-on, cela n’est jamais le cas : l’intervention politique fausse constamment l’économie, nuit à l’efficacité de son fonctionnement et entrave la production du bien-être individuel. L’équation libérale est alors simple : la meilleure société est celle dans laquelle prédomine l’économique et dans laquelle la part du politique est la plus restreinte.

La vision marxiste de cette séparation n’est que partiellement différente. Pour Marx, le projet libéral de séparation de la société civile et de l’État est un idéal trompeur, s’il ne relève pas tout simplement de l’aveuglement volontaire. L’acte juridique de placer l’économie privée à part de la politique publique aliène la propriété ; et cette même aliénation, dit-il, sert à défendre les intérêts privés des capitalistes contre la recherche collective d’une société juste. De ce point de vue, une structure politico-juridique apparemment indépendante n’est pas l’antithèse mais la condition même de l’économie matérielle : elle permet aux organes et à la bureaucratie étatiques de légitimer le capital, de donner à l’accumulation une forme universelle et d’aider au maintien du système capitalise dans son ensemble.

En d’autres termes, Marx accepte volontiers la dualité libérale – mais à un détail crucial près. Là où les libéraux voient une incohérence entre le bien-être économique et le pouvoir politique, Marx voit deux formes complémentaires de pouvoir : une base matérielle-économique de l’exploitation et une structure juridico-étatique d’oppression qui la conforte.

Historiquement, les institutions et organes coercitifs de l’État se développent comme des compléments nécessaires au mécanisme économique de prélèvement de la plus-value : ensemble, ils constituent la totalité que les marxistes appellent « mode de production ». Mais la relation entre ces deux aspects n’est pas symétrique : à toute époque économique, la nature et l’étendue de l’intervention de l’État sont fondées sur les exigences concrètes du prélèvement de plus-value. A titre d’illustration, au XIXe siècle, ces exigences dictaient la méthode « Bas-les-pattes ! » du laissez-faire* ; vers le milieu du XXe siècle, elles exigeaient la macro-gestion keynésienne ; et en ce début de XXIe siècle, elles imposent les réglementations multiformes du néolibéralisme financiarisé.

En d’autres mots, à la différence de la cosmologie libérale, dans laquelle la société consiste en des individus en quête d’utilité pour lesquels l’État est dans le meilleur des cas un fournisseur de services et, dans le pire, une source de distorsion, dans la cosmologie marxiste, l’État est nécessaire à l’existence même du capitalisme. Mais cette nécessité a pour condition que l’État soit distinct de – et en fin de compte subordonné à – l’économie.

Suivant les traces de ses prédécesseurs classiques, en particulier Smith et Ricardo, Marx donne lui aussi la priorité à l’économique sur le politique. Passionné par les méthodes et les triomphes de la science bourgeoise, il s’est penché sur les raisons latentes, sur les ultimes forces mécaniques fondamentales qui se cachent derrière les apparences sociales et les animent. Et, à l’instar de ses homologues bourgeois, lui aussi a localisé ces forces dans « l’économie ».

Il soutenait que la sphère productive, et spécialement le travail, était le moteur du développement social. C’est là que la valeur d’usage est créée, que la plus-value est générée, que le capital est accumulé. La production est à l’origine de l’abondance. C’est la source ultime dont les autres sphères de la société tirent leur énergie – énergie qu’elles utilisent ensuite pour aider à façonner et à entretenir la sphère productive dont elles dépendent tant. Ainsi donc, même si pour Marx économie et politique capitalistes sont profondément imbriquées, on a là affaire à l’interaction de deux entités conceptuellement distinctes et asymétriques. [3]

Deuxième principe : le modèle économique galiléen/cartésien/newtonien

Le nouvel ordre capitaliste a émergé de concert avec une révolution politico-scientifique – une révolution marquée par la vision mécaniste du monde de Machiavel, Kepler, Galilée, Descartes, Hobbes, Locke, Hume, Leibnitz et surtout, Newton. [4]

Il est courant de dire que les économistes politiques ont emprunté leurs métaphores et méthodes aux sciences naturelles. Mais nous devrions noter que l’inverse est tout aussi vrai, sinon davantage : en d’autres termes, la vision des scientifiques reflète leur société.

Prenons les exemples suivants :

• Galilée et Newton ont été profondément inspirés par Le Prince de Machiavel. Le Prince poursuit sans relâche le pouvoir séculier, pour le pouvoir séculier lui-même. Il ne se soucie pas de l’intérêt général mais de l’ordre et de la stabilité. Ce n’est pas la grâce divine qui lui permet de parvenir à ses fins, mais l’application systématique d’une rationalité calculatrice.

• L’« homme mécanique » de Hobbes a été conçu sur le modèle du pendule de Galilée, balançant entre la recherche du pouvoir d’un côté et la peur de la mort de l’autre – mais, l’univers mécanique de Galilée était lui-même le reflet d’une société de plus en plus envahie par les machines.

• Si Newton a pu composer un univers de corps indépendants, c’est parce qu’il vivait dans une société qui commençait à critiquer le pouvoir hiérarchique et à glorifier l’individualisme. Il envisageait un monde libéral dans lequel chaque corps était une âme solitaire dans l’univers, interagissant avec d’autres corps mais ne leur imposant jamais sa volonté. Il n’y a aucune cause ultime chez Newton, seulement des interdépendances.

• Descartes a pu souligner l’immédiateté entre cause et conséquence – les feuilles ne bougent que si le vent les touche – parce qu’il vivait dans un monde qui contestait de plus en plus les miracles religieux opérants à distance invoqués par l’Eglise.

• Lavoisier a inventé sa loi de conservation de la matière alors qu’il construisait un mur autour de Paris, transformant la ville en un récipient clos, de manière à s’approprier la masse de son revenu imposable.

• La « survie du plus apte » de Darwin était fondée sur la théorie de la population de Malthus, et ainsi de suite…

Ces exemples relativement récents ne devraient pas nous surprendre. Les être humains tendent à imposer à l’univers la structure de pouvoir qui gouverne leur propre société. Autrement dit, ils ont tendance à politiser la nature.

Dans les sociétés archaïques, les dieux sont généralement nombreux, relativement égaux et loin d’être omnipotents. Les sociétés hiérarchiques, étatiques ont tendance à imposer un panthéon de dieux. Et un régime absolutiste a tendance à privilégier un dieu unique et une religion monothéiste. Dans tous les cas, les forces dont la nature est constituée reflètent, comme elles-mêmes se reflètent, dans les forces qui façonnent la société. [5]

Le capitalisme ne fait pas exception à cette règle historique. Prenons la vision mécaniste du monde. Le Dieu libéral n’est autre que rationalité absolue, ou loi naturelle. Le langage de Dieu est mathématique, et par suite la structure de l’univers est numérique. L’univers créé par Dieu est plat, couvert de nombreux corps qui ne sont pas subordonnés et dépendants les uns des autres, mais libres et interdépendants. Ces corps ne sont pas mis en mouvement par des obligations différentielles mais par la force universelle de la gravitation. Ils ne s’attirent ni ne se repoussent les uns les autres par la volonté du Tout-Puissant mais par le jeu de l’action et de la réaction. Et, pour finir, ils ne sont pas ordonnés par décret, mais par le pouvoir d’équilibrage invisible de l’inertie.

Cet univers plat reflète les idéaux plats de la société libérale. Une société libérale est composée d’acteurs tous aussi minuscules les uns que les autres, ou de particules, dont aucune n’est assez grande pour affecter significativement les autres particules-acteurs. Ces particules-acteurs ne tirent pas leur énergie de responsabilités patriarcales, mais de la rareté – la force gravitationnelle de l’univers social. Elles ne s’attirent et ne se repoussent pas à cause d’obligations féodales, mais en raison des fonctions universelles-utilitaristes de l’offre et de la demande. Et elles n’obéissent pas à une règle hiérarchique mais à la force qui crée l’équilibre : la main invisible de la concurrence parfaite.

Troisième principe : la théorie de la valeur et la dualité réel/nominal

Le capitalisme est un système de marchandises ; il s’exprime donc en unités universelles de prix. Pour comprendre la nature et la dynamique de cette architecture, nous devons comprendre les prix, et c’est ce qui explique pourquoi les économies politiques libérale et marxienne se fondent sur des théories de la valeur – respectivement, la théorie de la valeur-utilité et la théorie de la valeur-travail.

Les théories de la valeur commencent par scinder l’économie elle-même en deux sphères quantitatives parallèles : réelle et nominale. La sphère réelle est la clef de ces théories. C’est là où production et consommation ont lieu, où offre et demande se répondent, où utilité et productivité sont déterminées, où pouvoir et équilibre entrent en compétition, où bien-être et exploitation prennent place, où plus-value et profit sont générés.

Néanmoins, il semble apparemment difficile, sinon impossible, de quantifier la sphère réelle : les entités composant cette sphère sont qualitativement différentes, et cette différence qualitative rend ces entités quantitativement incommensurables les unes aux autres.

Pourtant, pour les économistes, ce problème est plus apparent que réel. Physiciens et chimistes expriment toutes leurs mesures selon cinq grandeurs fondamentales : distance, temps, masse, charge électrique et chaleur. De cette façon, la vitesse peut être définie comme la distance divisée par le temps ; l’accélération comme la dérivée temporelle de la vitesse ; la force est la masse multipliée par l’accélération, etc. Et les économistes, si on se fie à ce qu’ils prétendent, sont en mesure de faire de même.

Les sciences économiques, disent-ils, ont leurs grandeurs fondamentales : la grandeur fondamentale du monde libéral est l’utilité, celle de l’univers marxiste est le travail abstrait socialement nécessaire. [6] Avec ces grandeurs fondamentales, toute entité réelle – du travail concret, aux marchandises, aux capital-actions – peuvent être réduites à, et exprimées dans, la même unité.

Parallèlement à la sphère réelle, il y a le monde nominal de l’argent et des prix. Cette sphère constitue l’apparence immédiate du système des marchandises. Mais ce n’est qu’une apparence dérivée. En fait, la sphère nominale n’est rien d’autre qu’un immense miroir symbolique. Il s’agit d’un domaine parallèle où les grandeurs mesurées en « dollar universel » ne font que refléter – parfois précisément, parfois non – les vraies grandeurs sous-jacentes de la production et de la consommation : l’util et le travail abstrait.

Ainsi nous avons une correspondance quantitative. La sphère nominale des prix reflète la sphère réelle de la production et de la consommation. Et le but de la théorie de la valeur est d’expliquer ce reflet, cette correspondance.

Comment la théorie de la valeur explique-t-elle cette correspondance ? Dans la version libérale, cette économie à double-face est supposée être contenue dans un espace newtonien – un réceptacle avec ses lois invisibles propres, ou fonctions, dont le rôle est d’équilibrer quantités et prix. La version marxiste est bien différente, dans la mesure où elle n’insiste pas sur l’équilibre et l’harmonie, mais sur le moteur conflictuel/dialectique de l’économie. Néanmoins, ici aussi, il existe une séparation claire entre réel et nominal, de même qu’il existe un ensemble de règles supposées – les lois historiques du mouvement – qui gouvernent l’interaction à long terme entre les deux sphères.

Étant donné que ces principes, ou lois, sont immuables, le rôle de l’économiste politique, tout comme celui du scientifique, est simplement de les « découvrir ». [7] La méthode à suivre pour cette découverte se fonde d’une part sur le paradigme heuristique de Galilée, Descartes et Newton, et, d’autre part, sur l’utilisation des probabilités analytiques et des statistiques empiriques. Avec cette méthode, la découverte s’opère au travers de la fusion de l’expérimentation et de la généralisation – une méthode que les libéraux mettent en œuvre au moyen de tests et de prédictions (quoique principalement d’événements passés), et que les marxistes mettent en œuvre au moyen de la dialectique théorie/pratique.

Enfin, contrairement à l’économie, la politique n’a pas de règles intrinsèques. Cette différence a deux conséquences importantes. Dans le cas libéral, la notion d’une économie s’optimisant d’elle-même signifie qu’à l’exception des « externalités », toute intervention politique ne peut que mener à des résultats sous-optimaux. Dans le cas marxiste, la politique et l’État sont inextricablement liés à la production et à l’économie. Cependant, étant donné que la politique et l’État n’ont pas de règles propres, ils doivent tirer leur logique de l’économie – soit strictement, comme le stipulent les structuralistes, soit approximativement, comme le soutiennent les instrumentalistes.

Pour résumer, la cosmologie du capitalisme repose sur trois fondements essentiels. Le premier est la séparation entre économie et politique. L’économie est gouvernée par ses lois propres, alors que la politique soit dérive de ces lois économiques, soit les fausse. Le deuxième principe est une conception mécaniste de l’économie elle-même – une conception fondée sur l’action et la réaction, des fonctions catégoriques et les forces autorégulatrices du mouvement et de l’équilibre, et dans laquelle le rôle de l’économiste politique se résume à mettre à jour ces lois mécaniques. Le troisième principe est une séparation de l’économie elle-même en deux sphères quantitatives – réelle et nominale. La sphère réelle est comptabilisée en unités matérielles de consommation et de production (utils ou travail abstrait socialement nécessaire), alors que la sphère nominale est décomptée en prix monétaires. Mais les deux sphères sont parallèles : les prix nominaux reflètent simplement des quantités réelles, et la mission de la théorie de la valeur est d’expliciter cette correspondance.

L'essor du pouvoir et l’effondrement de l'économie politique

Ces fondements de la cosmologie capitaliste ont commencé à s'effondrer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec pour cause principale la victoire même du capitalisme. Notons que l'économie politique différait de toutes les cosmologies antérieures dans la mesure où elle était la première à substituer une force séculière à une force religieuse. Mais, à l’instar des dieux, on tenait toujours cette force séculière pour hétéronome, c'est-à-dire pour une entité objective, externe à la société.

La victoire du capitalisme a changé cette perception. Avec l'ordre féodal libérant finalement la voie pour un régime capitaliste à part entière, il est devenu de plus en plus évident que la force n’est pas imposée de l'extérieur, mais de l'intérieur. En lieu et place d’un pouvoir hétéronome, un pouvoir autonome a émergé, et cette transformation a tout changé. [8] Avec le pouvoir autonome, les dualités produites par la distinction entre économie et politique, la séparation réel/nominal et la vision mécaniste du monde de l'économie politique ont toutes été sérieusement ébranlées. Avec la remise en cause de ces catégories, l'automaticité présumée de l'économie politique ne tenait plus debout. Et avec cette automaticité disparue, l'économie politique cessait d'être une science objective.

La prise en compte de ce nouveau pouvoir a été affectée par quatre évolutions importantes. La première a été l'émergence d'unités totalement nouvelles. Vers la fin du XIXe et le début XXe siècles, la notion d'acteurs/atomes interdépendants a été remplacée par de grandes organisations hiérarchiques – des grandes entreprises et syndicats aux grands gouvernements et ONG – organisations suffisamment grandes que pour altérer leur propre situation, autant que pour s'affecter les unes les autres.

La seconde évolution a été l'émergence d'un nouveau phénomène, inconnu des économistes politiques classiques. Au début du XXe siècle, la guerre totale et une guerre économique apparemment permanente s'étaient établis comme caractéristiques principales du capitalisme moderne, caractéristiques qui s'avéraient tout aussi importantes que la production et la consommation. Les gouvernements ont commencé à s'engager activement dans des politiques industrielles massives et de macro-stabilisation, politiques qui bouleversèrent complètement l'automaticité présumée de la prétendue sphère économique. Les capitalistes constituèrent (incorporated) leurs entreprises en sociétés, et par la même occasion, le processus d'accumulation privée fut bureaucratisé et socialisé. Le travail ne devint pas plus simple et plus homogène, mais toujours plus complexe, et les travailleurs s’élevèrent au dessus du seuil de subsistance. S’est développée une aristocratie du travail, le niveau de vie des travailleurs ont grimpé en flèche dans les principaux pays capitalistes et, avec la hausse des revenus disponibles, les questions de culture ont gagné en importance relativement au travail. Finalement, les processus nominaux de l’inflation et de la finance se sont autonomisées, en suivant une trajectoire qui ne semblait plus refléter le soi-disant secteur réel.

La troisième évolution à considérer a été l’émergence de concepts totalement nouveaux. Avec la montée du fascisme et du nazisme, la primauté des classes et de la production a été remise en question par une attention nouvelle accordée aux masses, au pouvoir, à l’État, à la bureaucratie, aux élites et au système.

Quatrième et dernier point, la cosmologie objective-mécaniste de la première révolution politico-scientifique a été remise en question par l’incertitude, la relativité et l’intrication des notions d’objet et de sujet. La science était de plus en plus contestée par un « postisme» [9] et un vitalisme anti-scientifiques.

Le résultat combiné de ces évolutions a été une divergence croissante entre universalité et dispersion. D’un côté, le régime du capital est devenu le système le plus universel ayant jamais organisé une société : il règne en maître aux quatre coins du monde et intègre de plus en plus d’aspects de la vie humaine. De l’autre, l’économie politique – la cosmologie de cet ordre – s’est irrémédiablement fragmentée : en lieu et place de ce qui fut par le passé une science cohérente de la société, s’est développée une série de disciplines sociales partielles et adverses.

L’analyse libérale dominante de la société s’est scindée en de nombreuses sciences sociales. Ces sciences sociales – économie, science politique, sociologie, anthropologie, psychologie, et maintenant aussi études culturelles, études sur la communication, études de genre et autres ramifications du même type – sont toutes traitées comme des « disciplines », des systèmes fermés, protégés par un jargon propre, des principes particuliers et une hiérarchie académico-bureaucratique.

Mais cette fragmentation progressive n’a pas pour autant sauvé les sciences économiques. Bien que la plupart des économistes refusent de s’en rendre compte et que peu d’entre eux l’accepteraient jamais, l’essor du pouvoir autonome a détruit leurs grandeurs fondamentales. Avec le pouvoir autonome, il est devenu indéniable qu’aussi bien l’utilité que le travail abstrait étaient logiquement impossibles et empiriquement inconnaissables. Il est clair qu’aucun économiste libéral n’est jamais parvenu à mesurer la quantité d’utilité contenue dans une marchandise, de même qu’aucun marxiste n’a réussi à calculer la quantité de travail abstrait qu’elle recèle – parce que ni l’un ni l’autre n’est faisable. Cette incapacité est existentielle : sans grandeur fondamentale, la théorie de la valeur devient impossible, et sans théorie de la valeur, les sciences économiques s’effondrent.

Le Golem néoclassique

Les néoclassiques ont répondu à cette menace en essayant de protéger l’utilité du contact dévastateur du pouvoir. Le processus a comporté deux étapes. Premièrement, ils ont créé un monde fantastique, abondamment financé, intitulé l’Equilibre Général, dans lequel, à condition de respecter une série de conditions très restrictives, tout fonctionne (presque) comme prévu. [10] Pour atteindre cette fin, ils ont néanmoins dû faire de l’économie un ensemble vide. Ils en ont exclu pratiquement tout phénomène de pouvoir significatif – et ils l’ont si bien fait que leur modèle de compétition parfaite est maintenant en mesure de n’expliquer à peu près rien de concret.

La deuxième étape a consisté à présenter les phénomènes de pouvoir rejetés comme des « déviances », puis de les remettre aux praticiens de deux sous-disciplines nouvellement créées : les micro « distorsions » et « imperfections » furent données aux spécialistes de la théorie des jeux, pendant que les « interventions » et « chocs » du gouvernement furent réservés aux macro-économistes. Le problème est qu’au cours de ces cinquante dernières années, la théorie des jeux et la macroéconomie se sont mués en un Golem théorique. Elles se sont étendues considérablement, tant bureaucratiquement qu’académiquement – et cette expansion, plutôt que de renforcer la cosmologie libérale, l’a sérieusement fragilisée.

Bien que les macro-économistes en fassent rarement la promotion et que nombre d’entre eux n’y prêtent pas attention (c’est plus commode), leurs modèles, bons ou mauvais, sont tous affectés par – et dans bien des cas se sont exclusivement focalisés sur – le pouvoir. C’est un fait crucial car, une fois que l’on remet le pouvoir dans l’équation, tous les prix, les flux de revenus et les actifs se retrouvent « contaminés ». Et quand les prix et la distribution sont infectés par le pouvoir, la théorie de la valeur basée sur l’utilité perd toute pertinence.

Jusqu’aux années 1950 et 1960, les néoclassiques ont toujours pu prétendre que les « distorsions » et « chocs » extra-économiques étaient locaux, ou du moins temporaires, et donc à éliminer de la grande quête de l’analyse de la valeur. Mais aujourd’hui, avec la microanalyse de la distribution, et avec des gouvernements qui déterminent directement de 20 à 40% de l’activité économique d’un pays ainsi que le niveau des prix, et qui sont indirectement impliqués dans la plupart du reste, le pouvoir semble omniprésent. Et si le pouvoir est maintenant la règle plutôt que l’exception, que reste-t-il de l’utilité/productivité qui fonde la théorie libérale de la valeur ?

La fragmentation néo-marxiste

Contrairement aux néoclassiques, les marxistes ont choisi de ne pas éviter le pouvoir ni de le masquer, mais de l’attaquer de front – bien que le résultat final soit à peu près le même. Prendre en compte le pouvoir signifiait l’abandon de la théorie de la valeur-travail. Comme les marxistes n’ont jamais proposé d’autre théorie de la valeur, leur vision du monde a perdu sa principale force unificatrice. En lieu et place de la totalité marxiste d’origine, s’est développée une fragmentation néo-marxiste.

Le marxisme consiste aujourd’hui en trois sous-disciplines, chacune avec ses catégories, ses logiques et ses démarcations bureaucratiques propres. La première sous-discipline est l’économie néo-marxiste, fondée sur un mélange de capitalisme monopoliste et d’intervention gouvernementale permanente. La seconde comprend les critiques néo-marxistes de la culture capitaliste. Et la troisième se compose des théories néo-marxistes de l’État.

Il faut ici néanmoins souligner que Marx et les néo-marxistes ont dit sur le monde des choses particulièrement importantes. Cela inclut, entres autres, une vision globale de l’histoire humaine – une approche qui récuse et se substitue aux différents récits dictés par les élites ; la notion que les idées sont dialectiquement imbriquées dans leur histoire matérielle concrète ; le lien entre théorie et pratique ; la perception du capitalisme comme un régime politique et de pouvoir totalisant ; les tendances universaliste et globaliste de ce régime ; la dialectique de la lutte des classes ; le combat contre l’exploitation, l’oppression et la domination impérialiste ; et l’accent mis sur l’autonomie et la liberté comme forces motivant le développement humain.

Ces idées sont toutes indispensables. Plus important encore, le développement de ces idées est profondément enveloppé, pour utiliser la formule de David Bohm, dans l’histoire même du régime capitaliste, et en ce sens on ne pourrait jamais les récuser comme fausses. [11]

Mais tout cela laisse le problème central sans solution. En l’absence d’une théorie unificatrice de la valeur, il n’y a pas de façon logiquement cohérente et empiriquement significative d’expliquer ce qu’on appelle l’accumulation économique du capital – sans même parler d’une analyse de la manière dont la culture et l’État influencent probablement cette accumulation. En d’autres mots, nous n’avons pas d’explication du processus le plus important d’entre tous : l’accumulation du capital.

Le capitalisme, malgré tout, reste un système universaliste – et un système universaliste appelle une théorie universelle. Donc, il est peut-être temps de mettre fin à la fragmentation. Nous n’avons pas besoin de nuances de plus en plus fines. Nous n’avons pas besoin de sous-disciplines qui se connecteraient par des liens inter- ou transdisciplinaires. Et nous n’avons pas besoin d’imperfections et de distorsions pour nous dire pourquoi ces théories ne fonctionnent pas.

Ce dont nous avons réellement besoin c’est d’un Ctrl+Alt+Delete radical. Comme Descartes le dit, être radical signifie aller à la racine, et la racine du capitalisme, c’est l’accumulation du capital. Tel devrait donc être notre nouveau point de départ.

Le mode de pouvoir capitaliste

Dans la suite de cet article, nous décrivons brièvement quelques éléments clés de notre propre approche du capital. Nous commençons par le pouvoir. Nous soutenons que le capital n’est pas un moyen de production, qu’il n’est pas la capacité à produire du plaisir hédonique, et qu’il n’est pas une quantité de travail productif mort. Le capital est pouvoir et rien que pouvoir.

Plus largement, nous suggérons que le capitalisme se comprend mieux non comme un mode de production ou de consommation, mais comme un mode de pouvoir. Machines, production et consommation font bien sûr partie du capitalisme, et sont certainement des paramètres importants de l’accumulation. Mais le rôle de ces entités dans le processus d’accumulation, quoi qu’il puisse être, importe avant tout pour la manière dont elles affectent le pouvoir.

Pour expliciter notre argument, nous partons de deux entités connexes : les prix et la capitalisation. Le capitalisme – comme nous l’avons déjà noté, et comme les libéraux et les marxistes le reconnaissent aussi – est organisé en un système de marchandises libellées en prix. Le capitalisme est particulièrement propice à une organisation numérique, dans la mesure où il repose sur la propriété privée, et où on peut attribuer un prix à tout ce qui est possédé de façon privée. Ainsi donc, au fur et à mesure que la propriété privée s’étend spatialement et socialement, le prix devient l’unité numérique universelle au moyen de laquelle le capitalisme s’organise.

La véritable structure de cet ordre est créée par capitalisation, qui, pour paraphraser David Bohm, est l’ordre génératif du capitalisme. Elle est l’algorithme flexible et englobant qui créordonne, ou crée continuellement l’ordre du capitalisme.

La capitalisation du pouvoir

En quoi consiste exactement la capitalisation ? Il s’agit d’une entité financière symbolique, un rituel dont les capitalistes se servent pour actualiser à la valeur présente des revenus futurs espérés, ajustés en fonction des risques. Ce rituel a une bien longue histoire. Il a été inventé dans les bourgs capitalistes d’Europe, probablement aux environs du XIVe siècle, peut-être même plus tôt. Il a surmonté l’opposition religieuse du XVIIe siècle contre l’usure pour devenir une pratique courante parmi les banquiers. Ses formules mathématiques ont été explicitées pour la première fois par des forestiers allemands au milieu du XIXe siècle. Ses principes idéologiques et théoriques ont été jetés au tournant du XXe siècle. Il a commencé à apparaître dans les manuels au cours des années 1950, donnant lieu à un processus que les experts contemporains appellent « financiarisation ». En ce début de XXIe siècle, il est devenu la plus puissante de toutes les fois, comptant plus d’adeptes que toutes les religions du monde réunies.

Comme Ulf Martin le soutient dans son article inédit de 2009 « Rational Control and the Magma of Reality », la capitalisation est un symbole opérationnel-computationnel. À la différence des symboles ontologiques, la capitalisation n’est pas une représentation passive du monde. Elle est plutôt un calcul actif et synthétique. C’est un symbole que les êtres humains créent et imposent au monde – et ce faisant, ils façonnent le monde à l’image de leur symbole.

Les capitalistes – comme tout le monde d’ailleurs – sont conditionnés à penser le capital en termes de capitalisation, et seulement de capitalisation. La question fondamentale n’est pas ici celle de l’entité particulière que le capitaliste possède, mais celle de la valeur universelle de cette entité définie en tant qu’actif capitalisé.

Néoclassiques et marxistes reconnaissent cette créature symbolique – mais étant donné leur compréhension du capital comme une entité économique (soi-disant) réelle, ils ne savent pas vraiment que faire de son aspect symbolique. Les néoclassiques contournent l’impasse en disant qu’en principe, la capitalisation est seulement l’image du capital réel – bien qu’en pratique cette image soit déformée par les imperfections regrettables du marché. Les marxistes abordent le problème sous l’angle opposé. Ils commencent par supposer que la capitalisation est entièrement fictive – et donc sans lien avec le capital réellement existant. Mais ensuite, afin de maintenir leur théorie de la valeur-travail, ils insistent aussi sur le fait qu’occasionnellement, cette fiction doive s’effondrer pour rétablir l’égalité avec le capital réel.

À notre avis, ces efforts pour forcer la capitalisation à entrer dans le cadre du capital réel sont futiles. Comme on l’a vu précédemment, non seulement il n’existe pas de grandeur objective pour mesure le capital réel, mais la dissociation de l’économie et de la politique (supposément nécessaire à cette objectivité) est elle-même devenue caduque. En effet, la capitalisation peut difficilement être limitée à la « sphère économique ».

En principe, tout flux de revenu espéré peut faire l’objet d’une capitalisation. Et comme les flux de revenu sont générés par des entités, des processus, des organisations et des institutions sociales, on finit par avoir une capitalisation qui n’actualise pas la dite sphère économique, mais potentiellement tout aspect de la société. La vie humaine, y compris ses mœurs ou son code génétique, est couramment capitalisée. Les institutions – de l’éducation et du divertissement à la religion et au droit – sont régulièrement capitalisés. Il en va de même pour les réseaux sociaux bénévoles, la violence urbaine, la guerre civile et les conflits internationaux. Même le futur environnemental de l’humanité est capitalisé. Rien n’échappe aux agents de l’actualisation. Si une chose génère des revenus futurs espérés, elle peut être capitalisée, et tout ce qui peut être capitalisé finit tôt ou tard par l’être.

La nature englobante de la capitalisation appelle une théorie tout aussi englobante, et la base unificatrice pour une telle théorie est d’après nous le pouvoir. La primauté du pouvoir est inhérente à la définition même de la propriété privée. Vous remarquerez que le mot français « privé » vient du latin privatus, qui connote une forme de restriction. En ce sens, la propriété privée est entièrement et uniquement une institution d’exclusion, et l’exclusion institutionnalisée est une question de pouvoir organisé.

Bien sûr, l’exclusion ne doit pas forcément s’exercer en pratique. Ce qui importe, c’est le droit d’exclure et la capacité d’exiger un traitement pécuniaire en échange du non exercice de ce droit. Ce droit et cette capacité sont les fondements de l’accumulation.

Le capital n’est donc rien d’autre que du pouvoir organisé. Ce pouvoir a deux facettes : l’une qualitative, l’autre quantitative. La facette qualitative comprend les institutions, les processus et les conflits aux travers desquels les capitalistes créordonnent constamment la société, façonnant et restreignant sa trajectoire dans le but de prélever leur tribut. La facette quantitative est le processus qui intègre, réduit et distille ces nombreux processus qualitatifs à la grandeur universelle du capital.

Industrie et commerce

Quel est l’objet du pouvoir capitaliste? Comment créordonne-t-il la société ? Pour réponse à ces questions, il faut partir de la distinction conceptuelle entre le potentiel créatif/productif d’une société (la sphère que Thorstein Veblen nomme industrie) et le domaine du pouvoir qui, à l’époque capitaliste, prend la forme du commerce (business). [12]

En utilisant comme métaphore le concept du physicien Denis Gabor, nous pouvons penser le processus social comme un hologramme géant, un espace sillonné d’ondes incidentes. Toute action sociale – qu’elle soit un acte d’industrie ou de commerce – est un événement, une occurrence qui génère des vibrations au travers de l’espace social. Mais il existe une différence fondamentale entre les vibrations de l’industrie et celles du commerce. L’industrie, comprise comme le savoir et l’effort collectifs de l’humanité, est intrinsèquement coopérative, intégrée et synchronisée. Le commerce, par contraste, n’est pas collectif mais privé. Il atteint ses objectifs par la menace et l’usage systématique de la restriction et de l’entrave – c’est-à-dire, par sabotage stratégique. La cible clé de ce sabotage, ce sont les impulsions résonnantes de l’industrie – des résonnances que le commerce contrarie constamment par des dissonances qui lui sont inhérentes.

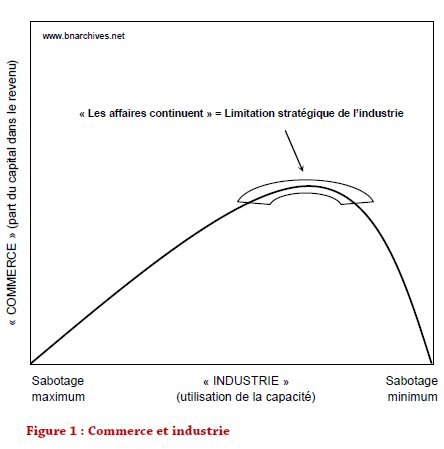

Illustrons cette interaction entre industrie et commerce par un exemple simple. Les économistes politiques, aussi bien traditionnels que marxistes, postulent une relation positive entre production et profit. Selon eux, les capitalistes bénéficient de l’activité industrielle – et de cette manière, plus leur matériel et leurs travailleurs sont employés, plus leur profit est grand. Mais si on envisage le capital comme pouvoir, exercé à l’aide du sabotage stratégique de l’industrie par le commerce, la relation devient non-linéaire – positive en certaines circonstances, négative en d’autres. [13]

Cette dernière relation est illustrée de façon hypothétique dans la Figure 1. Le graphique représente l’utilisation de la capacité industrielle sur l’axe horizontal contre la part du capital dans le revenu sur l’axe vertical. Jusqu’à un certain point, les deux évoluent conjointement. Après ce point, la relation devient négative. La raison de cette inversion est facile à expliquer si on s’intéresse aux points extrêmes. Si l’industrie s’arrêtait complètement (coin inférieur gauche du graphique), les revenus capitalistes seraient nuls. Mais ces revenus seraient aussi inexistants si l’industrie opérait à pleine capacité socio-technologique partout et tout le temps (situation représentée par le coin inférieur droit du graphique). Dans ce dernier scénario, ce seraient les considérations industrielles qui primeraient sur les considérations commerciales, la production ne requerrait plus l’approbation des propriétaires, et ces derniers ne seraient plus en mesure de prélever les revenus qu’ils réclament. Dès lors, pour les détenteurs de capital, la situation idéale, ce que l’on pourrait décrire comme la position de « Boucles d’Or», [14] réside quelque part entre les deux (au sommet de l’arc de cercle sur le graphique) avec des revenus capitalistes élevés, perçus en échange du droit pour l’industrie de fonctionner – mais en deçà de son potentiel.

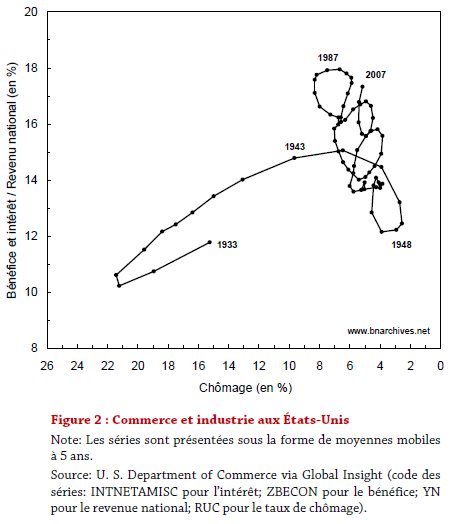

Maintenant que nous avons énoncé la théorie, jetons un œil aux faits. La Figure 2 montre cette relation pour les États-Unis depuis les années 1930. L’axe horizontal représente le degré de sabotage, en utilisant le taux de chômage officiel, mais en l’inversant (le chômage commence à zéro à droite, indiquant l’absence de sabotage et, au fur et à mesure qu’il augmente vers la gauche, il en va de même pour le sabotage). L’axe vertical, comme précédemment, indique la part du revenu national perçu par les capitalistes.

Or, ce que nous découvrons est très proche des affirmations théoriques de la Figure 1. La meilleure situation pour les capitalistes ne se présente pas quand l’industrie est pleinement employée, mais quand le taux de chômage est aux alentours de 7%. En d’autres termes, le taux de chômage dit naturel et le « business as usual » (quand les affaires roulent) sont les deux faces d’un même processus de pouvoir : un processus par lequel les entreprises d’affaires accumulent en sabotant stratégiquement l’industrie.

Accumulation différentielle et capital dominant

Nous soutenons que le pouvoir n’est jamais absolu : il est toujours relatif. Pour cette raison, les aspects tant quantitatifs que qualitatifs de l’accumulation du capital doivent être examinés de façon différentielle, relativement aux autres capitaux. Contrairement aux affirmations de l’économie conventionnelle, les capitalistes ne sont pas motivés par la maximisation du profit, ce qu’ils visent, c’est battre la moyenne et surpasser le rendement normal. Toute leur existence est conditionnée par le besoin d’être plus performants que les autres, par l’impératif de réaliser non pas seulement l’accumulation, mais l’accumulation différentielle. Et cette volonté différentielle est cruciale : battre la moyenne signifie accumuler plus vite que les autres ; et dans la mesure où l’ampleur relative du capital représente le pouvoir, les capitalistes qui accumulent différentiellement augmentent leur pouvoir (pour insister, ce que nous entendons par pouvoir capitaliste ne correspond pas à la notion étroite de « puissance commerciale » mais à la large capacité stratégique d’infliger du sabotage).

La centralité de l’accumulation différentielle, selon nous, signifie que l’analyse de l’accumulation ne devrait pas se focaliser seulement sur le capital en général mais aussi, et peut-être surtout, sur le capital dominant en particulier – c’est-à-dire sur les principales alliances entreprises-État que l’accumulation différentielle a progressivement placées au centre de l’économie politique.

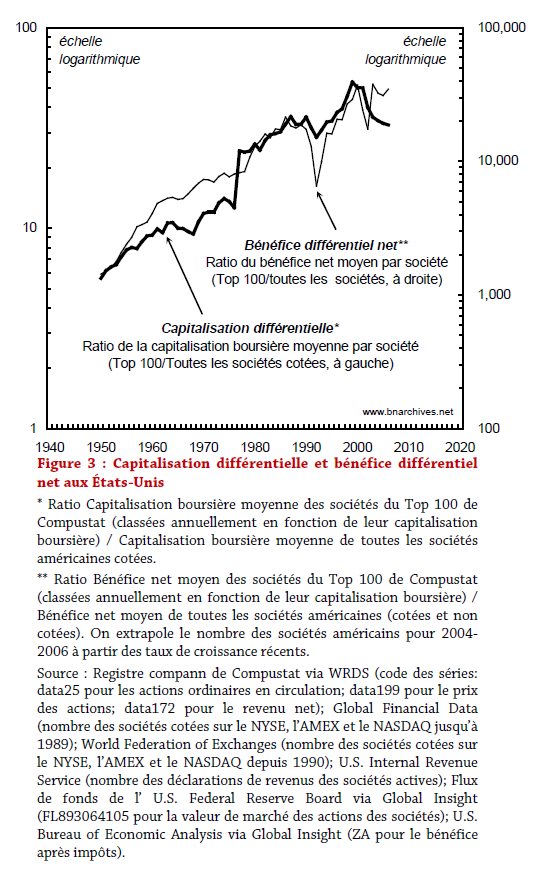

La Figure 3 décrit l’accumulation différentielle du capital dominant aux États-Unis depuis 1950. Le capital dominant est représenté ici en utilisant deux mesure légèrement différentes : la première est le groupe des 100 plus grandes entreprises de l’univers Compustat ; [15] la seconde est l’ensemble des 100 plus grandes entreprises américaines de ce même Compustat (comprenant les entreprises qui sont à la fois cotées et constituées en société aux États-Unis). Les composantes de chaque groupe sont déterminées annuellement sur la base de leur capitalisation boursière (on utilise deux mesures différentes parce que les données totales pour la capitalisation boursière couvrent toutes les entreprises cotées, quelque soit leur pays de constitution en société, alors que les données sur le bénéfice total des comptabilités nationales ne se rapportent qu’aux entreprises constituées en société aux États-Unis). Le graphe montre deux séries différentielles – l’une pour la capitalisation, fondée sur la première définition du capital dominant, l’autre pour le bénéfice net, qui se fonde elle sur la seconde définition du capital dominant.

La capitalisation différentielle désigne le rapport entre la valeur boursière moyenne du capital dominant (entreprises cotées aux États-Unis) et la valeur boursière moyenne de toutes les entreprises cotées aux États-Unis. Les séries montrent que durant les années 1950, une entreprise typique du capital dominant avait 7,4 fois la capitalisation (c’est-à-dire le pouvoir) d’une société moyenne cotée en bourse. Au début des années 2000, ce rapport avait atteint 35,5 – près de cinq fois plus.

Cette mesure sous-estime néanmoins de manière significative le pouvoir du capital dominant. Il ne faut pas oublier que la vaste majorité des entreprises ne sont pas cotées en bourse. Comme les parts des entreprises non-cotées ne sont pas échangées publiquement, elles n’ont pas de valeur boursière ; cette absence de valeur boursière fait en sorte qu’elles ne sont pas prises en compte par les statistiques ; et comme la plupart des entreprises exclues sont relativement petites, les mesures différentielles fondées uniquement sur les entreprises cotées finissent par minimiser l’importance relative du capital dominant.

Pour contourner cette limite, nous utilisons une autre mesure différentielle – qui n’est pas fondée sur la capitalisation mais sur le bénéfice net – et cette mesure inclut l’intégralité des entreprises constituées en société aux États-Unis, cotées et non-cotées. Les étapes du calcul sont similaires. Nous calculons le bénéfice net moyen d’une société faisant partie du capital dominant (le bénéfice net total des 100 premières sociétés du Compustat, cotées et constituées en société aux États-Unis, divisé par 100) ; ensuite, nous calculons le bénéfice net moyen d’une entreprise américaine (le bénéfice total des entreprises, après impôts, divisé par le nombre de déclarations fiscales d’entreprises en activité) ; finalement, nous divisons le premier résultat par le second.

Comme on pouvait s’y attendre, les deux séries présentent des ordres de grandeur fort différents (cf. les deux échelles logarithmiques). Mais elles sont aussi hautement corrélées (ce qui n’est pas surprenant, étant donné que le bénéfice est le principal moteur de la capitalisation). Cette corrélation signifie que nous pouvons utiliser cet indicateur de bénéfice différentiel bien étayé comme substitut (proxy) pour le pouvoir du capital dominant, relativement à l’ensemble des sociétés. Et le résultat est remarquable. Les données montrent que durant les années 1950, une société type du capital dominant était 2586 fois plus grande/plus puissante qu’une entreprise américaine moyenne. Dans les années 2000, ce rapport avait atteint 22 097 – il a quasiment été multiplié par neuf.

Le capital comme pouvoir dans les conflits énergétiques du Moyen-Orient

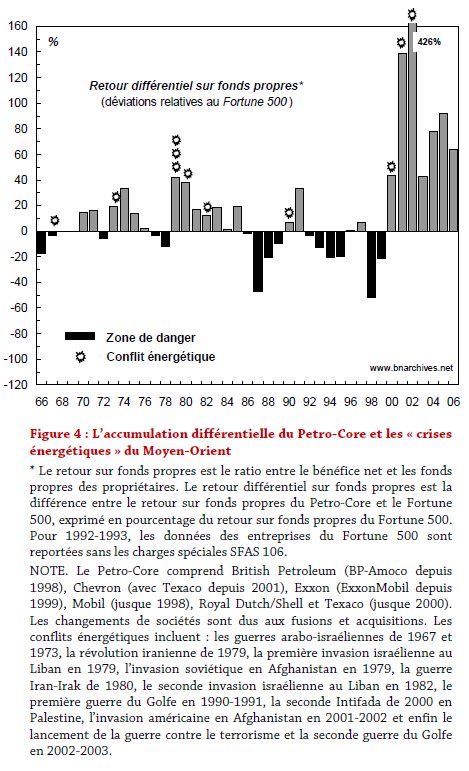

Notre recherche propose diverses études historiques d’accumulation différentielle dans lesquelles nous examinons les quantités et qualités du capital comme pouvoir. L’une d’elles est notre étude sur le Moyen-Orient. [16] La Figure 4 montre la performance différentielle des six plus grandes compagnies pétrolières mondiales privées relativement au classement de référence Fortune 500. Chaque barre du graphique indique dans quelle mesure le taux de rendement en capitaux propres, pour chaque compagnie pétrolière, se situe au dessus ou en deçà de la moyenne du Fortune 500. Les barres grises montrent le différentiel d’accumulation positif – c’est-à-dire le pourcentage de dépassement des compagnies pétrolières par rapport au Fortune 500. Les barres noires représentent le différentiel d’accumulation négatif – c’est-à-dire le pourcentage de retard des compagnies pétrolières par rapport à la moyenne. Enfin, les petites explosions sur le graphique symbolisent les occurrences de conflits énergétiques : les guerres régionales liées à l’énergie.

La science économique traditionnelle ne s’intéresse pas aux revenus différentiels des compagnies pétrolières et n’a certainement rien à dire au sujet de la relation entre ces revenus différentiels et les guerres régionales. Les revenus différentiels ont peut-être quelqu’intérêt pour les analystes financiers ; quant aux guerres au Moyen-Orient, c’est plutôt le pré carré des experts en relations internationales et en sécurité. Mais comme ces phénomènes appartiennent à des domaines complètement différents de la société, personne n’a jamais pensé à les relier. Et pourtant, ces phénomènes ne sont pas simplement liés. En fait, ils peuvent être compris comme les deux facettes d’un même processus, à savoir, l’accumulation globale de capital comme pouvoir. Le graphique ci-dessus dépeint trois relations remarquables.

• Premièrement, tous les conflits énergétiques sont précédés par un important retard des compagnies pétrolières par rapport à la moyenne. En d’autres termes, pour qu’un conflit éclate, il faut d’abord qu’il y ait « désaccumulation » différentielle des compagnies pétrolières – un prérequis des plus inhabituels du point de vue des sciences sociales.

• Deuxièmement, tous les conflits énergétiques sont suivis par un dépassement de la moyenne par les compagnies pétrolières. En d’autres mots, les guerres et les conflits dans la région, que les spécialistes en sciences sociales accusent généralement de fausser l’économie globale, ont servi l’intérêt différentiel de certaines entreprises clés aux dépens d’autres entreprises d’importance.

• Troisièmement, et pour terminer, à l’exception des années 1996-1997, les compagnies pétrolières ne sont jamais parvenues à battre la moyenne sans qu’il y ait d’abord un conflit énergétique dans la région. Autrement dit, la performance différentielle des compagnies pétrolières ne dépend pas tant de la production que de la plus extrême des formes de sabotage : la guerre.

Ces relations, et les conclusions qu’elles appellent, sont tout à fait remarquables. Tout d’abord, la vraisemblance que ces trois schémas soient le résultat d’un hasard statistique est négligeable. Donc, il doit y avoir quelque chose de substantiel derrière la connexion entre les guerres au Moyen-Orient et les revenus différentiels globaux.

Ensuite, ces relations fusionnent sans heurt qualité et quantité. Dans notre recherche sur le sujet, nous montrons comment les aspects qualitatifs du pouvoir dans les relations internationales, les confrontations entre superpuissances, les conflits régionaux et les activités des sociétés pétrolières et d’armement, peuvent à la fois expliquer et être expliqués par le processus global quantitatif de l’accumulation du capital.

Enfin, ces trois relations sont restées stables depuis un demi-siècle, nous permettant de prédire, par écrit et avant même les événements, les deux guerres du Golfe. Cette stabilité suggère que les structures du capital comme pouvoir – bien que sujettes au changement historique depuis l’intérieur de la société – sont tout sauf accidentelles.

Vers une nouvelle cosmologie du capitalisme

Ce type de recherche nous a progressivement menés à la conclusion que l’économie politique a besoin d’un nouveau départ.

À la même époque, en 1991, Paul Sweezy, l’un des marxistes américains les plus éminents, est revenu sur son livre, Le Capitalisme monopoliste (1966), [17] un ouvrage coécrit 25 ans plus tôt avec Paul Baran et qui a connu un succès mérité. Dans son analyse, Sweezy a admis que quelque chose de particulièrement important manquait aux grilles de lecture marxiste et néoclassique : une théorie cohérente de l’accumulation du capital. Ses observations valent la peine d’être citées car elles mettent en évidence tant le problème lui-même que les raisons pour lesquelles la science économique n’est pas en mesure de le résoudre :

Pourquoi Le Capitalisme monopoliste n’est-il pas parvenu à anticiper les changements de structure et de fonctionnement de ces 25 dernières années ? Fondamentalement, je crois que la réponse est que sa manière de concevoir le processus d’accumulation du capital est partiale et incomplète. Dans la tradition bien établie de l’économie tant conventionnelle que marxienne, nous avons traité l’accumulation du capital comme étant essentiellement une façon d’augmenter le stock de biens d’équipement réels. Mais en vérité, il ne s’agit là que de l’un des aspects du processus. L’accumulation consiste aussi à augmenter le stock d’actifs financiers. Les deux aspects sont bien sûr liés, mais la nature de ce lien est pour le moins problématique. La manière traditionnelle de traiter le problème a été en fait de le négliger : par exemple, acheter des actions et des obligations (deux des formes les plus simples d’actifs financiers) est considéré comme une façon indirecte d’acheter des biens d’équipement réels, ce qui n’est presque jamais le cas, et peut donc être franchement trompeur. Ce n’est pas ici le lieu d’indiquer la voie vers une conceptualisation plus satisfaisante du processus d’accumulation du capital. C’est dans le meilleur des cas un problème extrêmement complexe et difficile, et je n’ai sincèrement pas la moindre piste pour sa résolution. Je peux tout de même dire avec une certaine assurance qu’atteindre une meilleure compréhension de la société capitaliste monopoliste contemporaine ne sera possible que sur base d’une meilleure théorie de l’accumulation du capital que celle dont nous disposons actuellement, une théorie qui insistera spécialement sur l’interaction entre les aspects réels et financiers du capital. (Sweezy 1991, italiques ajoutés).

La pierre d’achoppement se trouve à la fin du paragraphe: « l’interaction entre les aspects réels et financiers du capital » Sweezy reconnait que le problème concerne le concept de capital lui-même – mais il ne pouvait le résoudre avec précision puisqu’il continuait de distinguer les aspects « réels » du capital de ses aspects « financiers », ce qui ne devrait pas nous étonner. « En ce qui concerne l’individu, chacun est de toute façon, un fils de son temps ; ainsi la philosophie est elle aussi son temps appréhendé en pensées. Il est tout aussi sot de rêver qu’une quelconque philosophie surpasse le monde présent, son monde, que de rêver qu’un individu saute au-delà de son temps, qu’il saute par-dessus Rhodes. » (Hegel, 1821 : 86). Sweezy et son groupe Monthly Review avaient repoussé la frontière de la recherche marxiste durant toute la période d’après-guerre, mais arrivées les années 1990, ils étaient tombés à court de munitions. Ils avaient reconnu la réalité indéniable de la finance, mais leur monde fragmenté ne pouvait en rendre compte adéquatement.

En tant que chercheurs plus jeunes, ayant fréquenté un monde différent, nous ne traînons pas le même bagage théorique. Désinhibés, nous avons appliqué le Ctrl+Alt+Delete cartésien et avons supposé pour commencer qu’il n’y avait pas de séparation et donc pas d’interaction réel/financier à expliquer. Tout capital est finance et rien que finance, et il existe comme finance parce que l’accumulation ne représente pas tant l’amalgame matériel de l’utilité ou du travail que la créordination du pouvoir.

Défier le capitalisme, c’est altérer et finalement abolir la façon dont il créordonne le pouvoir. Mais pour y parvenir efficacement, nous devons saisir exactement ce que nous contestons. D’après nous, le pouvoir n’est pas un facteur extérieur qui fausse ou favorise le processus d’accumulation matérielle : il est plutôt le moteur interne, les moyens et la fin du développement capitaliste dans son ensemble. De ce point de vue-là, on appréhende mieux et on s’attaque plus efficacement au capitalisme quand on le considère comme un mode de pouvoir, plutôt que lorsqu’on le conçoit comme un mode de production et de consommation. Peut-être cette façon de comprendre en quoi consiste notre société pourrait-elle nous permettre d’en faire ce qu’elle devrait être.

Shimshon Bichler enseigne l’économie politique dans des universités et hautes écoles en Israël. Jonathan Nitzan enseigne l’économie politique à l’Université York de Toronto. Leur dernier livre, Le capital comme pouvoir, une étude de l’ordre et du créordre, a été publié en 2012 par Max Milo. La version originale du livre, ainsi que nombre d’autres publications, sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site web des auteurs The Bichler and Nitzan Archives. Texte initialement publié sur le site internet Philosophers for Change. Cet article est paru précédemment sous les titres Capital as power: Toward a new cosmology of capitalism et Differential Accumulation.

Notes

[1] La tension historique entre l’espace civil urbain de l’économie et du capital et celui violent et coercitif de la politique et de l’État est explorée dans différentes perspectives dans Naissance de l’Europe de Robert Lopez (1962), Contrainte et capital dans la formation de l'Europe 990-1990 de Charles Tilly (1990), et La Révolution urbaine d’Henri Lefebvre (1970).

[2] En français dans le texte original (NDT).

[3] Cette séparation hante jusqu’aux marxistes les plus innovants. Henri Lefebvre, par exemple, a introduit la notion de société urbaine en vue de transcender la base-superstructure de la société industrielle de Marx – pour finalement se retrouver à décrire cette nouvelle société en termes… d’économie et de politique.

[4] L’évolution fascinante et les héros novateurs de la vision mécaniste du monde sont décrits dans l’histoire sans rivale de la cosmologie retracée par Arthur Koestler dans Les Somnambules (1959). Les fondements philosophiques de la révolution scientifique, particulièrement en physique, sont examinés dans le livre de Zev Bechler, Newton’s Physics and the Conceptual Structure of the Scientific Revolution (1991).

[5] L’histoire de la notion de force, de la pensée antique à la physique moderne, est racontée par Max Jammer dans Concepts of Force (1957) . Les mythes sociétaux des dieux sont rapportés dans La Toison d’or (1964) de Robert Graves et analysés dans son étude Les Mythes grecs (1967).

[6] La notion de travail abstrait a été explicitée dans un premier temps par Karl Marx dans sa Contribution à la critique de l’économie politique (1859). Le terme util a été formulé pour la première fois par Irving Fischer dans ses Recherches Mathématiques sur la théorie de la valeur et des prix (1892).

[7] L’idée qu’il existe une rationalité extérieure – et que les être humains ne savent faire autre chose que la découvrir – fut exprimée, non sans ironie, par le mathématicien Paul Erdős. Erdős, un juif hongrois, ne portait pas Dieu dans son cœur, qu’il surnommait SF (pour Suprême Fasciste). Mais selon lui, Dieu, qu’il soit aimable ou pas, prédétermine tout. En mathématiques, Dieu ne fixe pas seulement les lois, mais aussi les preuves ultimes de ces lois. Ces preuves sont écrites dans « Le Livre » et le rôle du mathématicien est simplement d’en déchiffrer les pages (Hoffman 2000). La plupart des grands philosophes/scientifiques – de Kepler à Descartes en passant par Newton et Einstein – partageaient ce point de vue. Ils partaient tous du principe que les principes qu’ils recherchaient – qu’ils soient « lois de la nature » ou « langage de Dieu » – étaient primordiaux et que leur tâche se limitait à les « découvrir » (Agassi 1990).

[8] La différence entre hétéronomie et autonomie est développée dans les écrits philosophiques et sociaux de Cornélius Castoriadis – voir, par exemple Pouvoir, Politique, Autonomie (1990 : 113-39).

[9] Nous utilisons le terme “postisme” pour designer l’état d’esprit antiphilosophique et antiscientifique qui s’est largement répandu dans le monde académique, en particulier dans les sciences humaines et sociales. Cette mode politiquement correcte prédomine depuis les années 1970, prenant aussi les noms de « postmodernisme », « poststructuralisme » et « post-marxisme ». Elle prospère par négation de la possibilité d’un savoir objectif, et a fortiori universel ; elle substitue la déconstruction à la recherche scientifique et le dogmatisme à l’innovation ; elle encourage l’instinct grégaire et approuve la malhonnêteté intellectuelle ; elle suscite le racisme et l’intolérance sous couvert de « post-colonialisme » et de « pluralisme culturel ». Bien sûr, il ne s’agit pas là d’un nouveau courant historique. La possibilité d’une réalité universelle, commune à tous les êtres humains, était déjà rejetée par les nihilistes et les relativistes de la Grèce Antique – affirmation aujourd’hui reprise sous la bannière de Wittgenstein et d’Heidegger par des penseurs tels que Foucault, Lacan, Lyotard et Derrida. Les conséquences de ce rejet sont terribles, particulièrement pour la jeune génération. La crise mondiale actuelle a surpris cette génération alors qu’elle n’y était absolument pas préparée. Entravés par des années d’ignorance nourrie de postisme et conditionnés pour penser qu’il n’existe aucune « réalité » à étudier, les mouvements antimondialistes se sont montrés impuissants. Malgré toute leur bonne volonté, ils ont été incapables de concevoir de nouvelles théories ou de nouvelles politiques, sans parler d’une alternative à la cosmologie capitaliste existante. Ils sentent que le monde tremble sur ses bases, mais cantonnés à la mentalité « déconstructive », le mieux qu’ils puissent faire est de critiquer le « discours » existant. (Note des auteurs, ajoutée à la demande des traducteurs)

[10] Nous disons « presque » car le problème n’est pas vraiment réglé. Les plus hautes autorités académiques sur le sujet débattent toujours pour déterminer si, d’une part, sous les conditions les plus rigoureuses (c’est-à-dire impossibles socialement) un équilibre général unique peut être démontré (au minimum sur papier) ; et si, d’autre part, dans le cas où un tel équilibre existait, il pourrait persister.

[11] La notion d’enveloppement, ou l’imbrication des différents niveaux de théorie, conscience et ordre, est développée dans La Plénitude de l’univers (1980) de David Bohm et La Conscience et l’univers (1987), coécrit avec David Peat.

[12] Cf. The Theory of Business Enterprise (Veblen 1904) et Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times (Veblen 1923).

[13] Ces considérations se limitent à l’aspect quantitatif de l’activité industrielle : elles ne s’occupent pas de la nature qualitative de son produit, ou de ses conditions de production. Clairement, ces derniers aspects sont également importants, et ici aussi, le sabotage commercial opère souvent pour restreindre le potentiel humain en canalisant l’activité sociale dans des voies aussi profitables que néfastes.

[14] Référence au conte « Boucles d’Or et les Trois Ours » dans lequel Boucles d’Or, une jeune fille blonde, s’introduit dans la maison d’une famille d’ours en leur absence et profite du repas de l’ourson, ni trop chaud ni trop froid ; de son fauteuil, ni trop dur ni trop moelleux et finalement de son lit, juste à sa taille. (NDT, d’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_d%27or)

[15] Le Compustat est une base de données de Standards and Poor’s reprenant des informations boursières, financières et statistiques sur les plus grandes multinationales cotées aux Etats-Unis. (NDT)

[16] Voir, par exemple, Jonathan Nitzan and Shimson Bichler, The Global Political Economy of Israel (2002: Ch. 5), Shimshon Bichler and Jonathan Nitzan, Dominant Capital and the New Wars (2004) et Jonathan Nitzan and Shimson Bichler, New Imperialism, or New Capitalism? (2006).

[17] 1968 pour la traduction française aux éditions François Maspéro, téléchargeable à l’adresse suivante : http://digamo.free.fr/barans68.pdf (NDT).

Références

AGASSI, Joseph. 1990. An Introduction to Philosophy. The Siblinghood of Humanity. Delmar, N.Y.: Caravan Books.

BARAN, Paul. A., et Paul M. SWEEZY. 1968 [1966]. Le capitalisme monopoliste, un essai sur la société industrielle américaine. Paris : Maspéro.

BECHLER, Zev. 1991. Newton's Physics and the Conceptual Structure of the Scientific Revolution. Dordrecht and Boston: Kluwer Academic Publishers.

BICHLER, Shimshon, and Jonathan NITZAN. 2004. Dominant Capital and the New Wars. Journal of World-Systems Research 10 (2, August): 255-327.

BOHM, David. 1987 [1980]. La Plénitude de l’univers, traduit de l’anglais par Unger, Tchalaï. Monaco : Le Rocher.

BOHM, David, et David F. PEAT. 2003 [1987]. La Conscience et l’univers, traduit de l’anglais par Derblum, Corine. Monaco : Le Rocher.

CASTORIADIS, Cornélius. 1990. La « fin de la philosophie » ? in Le monde morcelé : les carrefours du labyrinthe III. Paris : Le Seuil.

FISHER, Irving. 1917 [1892]. Recherches Mathématiques sur la théorie de la valeur et des prix. Paris : M. Giard & E. Brière.

GRAVES, Robert. 1964 [1944]. La Toison d'or. Paris : Gallimard, réédition : 2011.

GRAVES, Robert. 1967 [1957]. Les mythes grecs. Paris: Fayard.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 1998 [1821]. Principes de la philosophie du droit, texte intégral, accompagné d’extraits des cours de Hegel, présenté, révisé, traduit et annoté par Kervégan, J.-F. Paris : PUF.

HOFFMAN, Paul. 2000 [1998]. Erdȍs, l'homme qui n'aimait que les nombres. Paris : Belin.

JAMMER, Max. 1957. Concepts of Force. A Study in the Foundations of Dynamics. Cambridge: Harvard University Press.

KOESTLER, Arthur. 1959. Les Somnambules : essai sur l'histoire des conceptions de l'Univers. Paris : Calmann-Lévy.

LEFEBVRE, Henri. 1970. La révolution urbaine. Paris: Gallimard.

LOPEZ, Robert Sabatino. 1962. Naissance de l’Europe. Paris: A. Colin.

MARX, Karl. 1972 [1859]. Contribution à la critique de l’économie politique. Paris : Éditions sociales.

MARX, Karl, et Friedrich ENGELS. 2012 [1845]. L’idéologie allemande. Paris : Éditions sociales.

NITZAN, Jonathan, and Shimshon BICHLER. 2002. The Global Political Economy of Israel. London: Pluto Press.

NITZAN, Jonathan, and Shimshon BICHLER. 2006. “New Imperialism or New Capitalism?” Review XXIX (1, April): 1-86.

NITZAN, Jonathan, and Shimshon BICHLER. 2009. Capital as Power. A Study of Order and Creorder. RIPE Series in Global Political Economy. New York and London: Routledge.

NITZAN, Jonathan, et Shimshon BICHLER. 2012. Le capital comme pouvoir. Une étude de l’ordre et du créordre, traduit par Guillin, Vincent. Paris : Max Milo.

SWEEZY, Paul M. 1991. “Monopoly Capital After Twenty-Five Years”. Monthly Review 43 (7): 52-57.

TILLY Charles. 1992. Contrainte et capital dans la formation de l'Europe 990-1990. Paris : Aubier.

VEBLEN, Thorstein. 1904. [1975]. The Theory of Business Enterprise. Clifton, New Jersey: Augustus M. Kelley, Reprints of Economics Classics.

VEBLEN, Thorstein. 1923. [1967]. Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times. The Case of America. With an introduction by Robert Leckachman. Boston: Beacon Press.